다큐멘터리 영화 Social Dilemma

영화 <소셜 딜레마>는 제프 오를로우스키의 감독으로 만든 다큐멘터리 영화다. 영화는 많은 사람들이 ( 특히 10대와 2~30대의 젊은이들이라면 대부분 ) 애용하는 Google, Facebook, Instagram, and Twitter 같은 대표적인 소셜 미디어를 비롯한 많은 회사들이 어떻게 자본주의 속에서 데이터를 채굴하며 이익을 취하는지 보여준다. 보통 사람들은 소셜미디어를 통해서 인간관계를 확장하고 내가 필요한 정보를 얻는 유용한 앱이라 생각을 하지만 사실은 핸드폰을 구입할 때부터 친절하게 깔려있는 앱의 기능의 원천은 잘 모르는 경우가 많다. Google, Facebook, Instagram, and Twitter 같은 회사들은 상품을 팔지 않는데 어떻게 그렇게 돈을 벌 수 있을까? (이건 우리 엄마가 자주 물어보시던건데..구글은 뭐로 돈 버냐고)그건 바로 이용자가 그들이 파는 ‘상품’이기 때문이다.

영화에는 실제로 이름만 들어도 아는 위의 대표적인 회사들의 임직원들이 나와서 인터뷰를 하는 내용을 담고 있다. 그들은 이런 회사들이 어떻게 데이터를 모으고 금전적 이익을 챙기는지, 어떻게 하면 이용자들이 중독되도록 설계하는지를 이야기한다. 소셜미디어가 등장하면서 청소년들의 중독과 정신건강은 더 악화되고 심지어 자살률까지 많아졌다. 그뿐 아니라 정치적으로 파장이 컸던 피자 게이트( 힐러리 클린턴 전 국무장관이 피자가게 지하에서 아동 성매매 조직을 운영한다'라는 내용의 가짜 뉴스) 음모론이 선거에 어떻게 악용되었는지를 보여준다. Flat Earth Society와 같은 활동을 방조할 수도 있고 가짜 뉴스를 확장시키는 가장 큰 역할을 하기도 한다. 규제가 없는 가짜 뉴스는 전 세계로 순환한다. 이런 뉴스는 일명 ‘수익형 비즈니스 모델’로 불린다. 가짜 뉴스로 검색의 순위를 얻고 수익을 창출하는 사람들에게 ‘진실’은 더 이상 중요한 것이 아니다. 이런 가짜 뉴스들 때문에 고통스러워하거나 생을 마감하는 사람들이 얼마나 많은가.이번 COVID-19와 관련된 음모론도 많았다. 음모론을 주장하는 이들은 우리가 모두 속고 있다는 말을 함으로 ‘내가 정말 속고 있는 것인가?’ 하는 생각을 하게 만든다. 우리를 모두 집으로 가두고 세계적으로 이동하지 못하도록 막는다면 정말 이보다 더 큰 음모가 있겠나. 이번 음모론(그들의 주장)은 완전 성공판~

지난 주말 이번에 대학교를 졸업한 조카가 왔다. 같이 저녁을 먹으면서 조카는 이 다큐멘터리를 보고 너무 충격을 받아서 잠을 못 잤다는 이야기를 했다. 순진한 조카는 모든 계정을 친구 공개 ‘private’으로 설정했기 때문에 그것을 안전하다고 여겼다는 것이다. 근데 누가 나의 계정을 본다고?

이것을 너무 많이 조심하면 할 수 있는 것들에 제약을 받는 것은 사실이다. 피곤하게 느껴진다. 엔지니어인 남편은 비밀번호부터 까다롭다. 우리집 wifi를 비롯하여 그가 설정한 비번은 '보면서 누르는 것도 복잡'할 정도인 보안을 유지하는 원칙을 가지고 있다. 우리 보통 한 번에 누를 수 있는 쉬운 것인데.. (물론 요즘은 대문자 소문자 숫자까지 강화되었지만 내가 숫자 비번을 사용할 때부터 이 사람은 그랬다. ) 소셜미디어 사용 안 한다. 딱 하나만 하는데 LinkedIn은 구직이나 이직의 러브콜이 오는 통로니까 그것은 어쩔수없이 사용한다. 그래서 우리한테도 항상 주의(가능하면 하지 말라고 하지만 그건 안되고) 하라고 말을 하는데 우리가 잘 지킬 리가 없지. 화상카메라로 해킹을 당하는 사례가 많아서 그런 카메라 설치도 싫어한다. 아이들이 원하던 ‘아마존 에코’ 이런 것도 반대~

이 정도면 좀 심한가? 나도 그렇게 생각하는데... 이런 영화를 보면서 그의 직업을 생각할 때 어떻게 보면 그럴 수밖에 없는 것 같다. 모르는 게 도대체 약인가? 독인가?

다큐멘터리에서도 언급되지만 우리가 예전에 보았던 인기 영화 ‘트루먼 쇼’를 생각하면 상상이 된다.

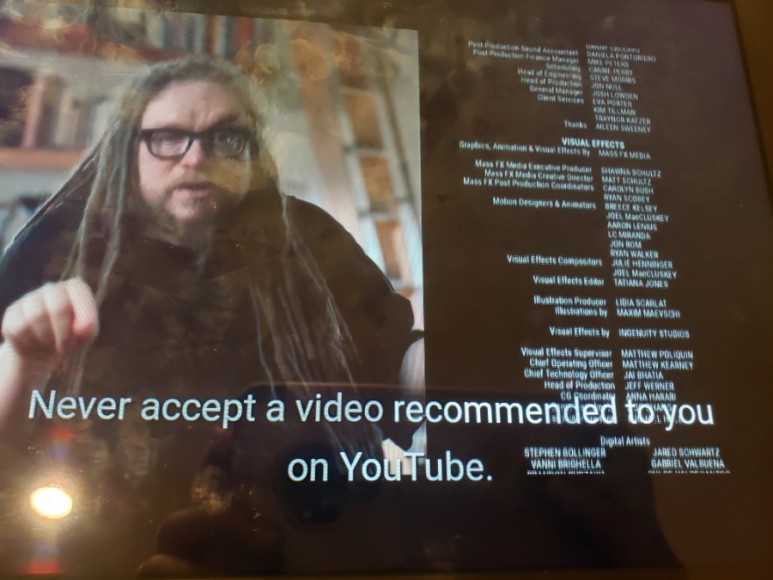

한 남자는 태어나면서부터 세트장 안에서 산다. 걸음마부터 학교에 입학하고 결혼해서 살기까지 30년의 삶은 그 자체가 세트장에서 일어나는 쇼였다. 그러나 그는 24시간 내내 그의 삶이 일거수일투족 방송되고 있다는 것을 모른다. 아내를 비롯한 모든 주변인들이 연기자라는 것을 모르는 그는 그들과의 대화가 곧 ‘상품 광고’가 된다는 것도 알 수가 없다. 30년 전에 이미 그런 세상을 상상했던 것일까? 지금 소셜 미디어 회사들이 하는 일도 별반 다르지 않다. 사용자들은 그들이 얼마나 나의 정보를 다 알고 있는지에 대해서 무감각하다. 그러나 이런 인공지능의 친절한 서비스를 불쾌한 감시로 보는 사람도 있지만 ‘친절함’으로 여기는 경우도 얼마나 많은가. 유튜브는 내가 본 영상을 기억해서 나의 정치적인 성향, 종교, 관심 있는 분야의 영상을 추천한다.

그들은 어제 살까 말까 망설이다가 멈춘 하나의 상품을 놓치지않고 옆 광고로 띄워준다. 정말 놀랍지 않은가. 그렇게까지 기억해 주다니 말이다. 나는 이 과잉 친절이 불편하다. 그럴 것까지는 없는데…

그런데 왜 그들이 그렇게 하는가? 그들은 최대한으로 이용자를 묶어두려는 목적이다. 광고에 대한 수익을 더 올릴 수 있도록. 그래서 줄을 이어서 추천되는 영상을 보다 보면 시간 가는 줄 모른다는 것. 아이들이 이것을 스스로 제어할 수 있을까?

그들은 모두 하나같이 아이들에게 소셜미디어를 허락하지 않는다고 합창한다.

적어도 세 가지 룰을 지키라는 것.

첫째 침대밖으로 모든 디바이스는 가져갈 것

둘째 고등학교 전까지는 소셜미디어는 금지

셋째 모든 앱의 알람 기능을 다 끄는 것

영화를 같이 보기 원하지만 아이들이 아직은 원하지 않는다. 아마도 느낌이 오나 보다. 그래서 이 세 가지만 캡처해서 보내줬다. 이 룰을 지키자고.

빅데이터를 모으고 상품으로 판다는 것은 많은 경우 알고 있던 일이다. 조심한다 하지만 그래도 사람들과의 소통을 단절할 수도 없고 긍정적 기능까지 막을 순 없지 않은가. 장거리에 있는 사람들을 만날 수 있고 많은 유익한 정보를 공유하는 것은 좋은 기능이다. 이런 미디어를 통해서 장기기증을 찾고 사람을 찾기도 한다. 인터뷰에 응한 사람들은 입을 모아서 데이터 악용을 줄일 수 있는 방안으로 그들이 취한 데이터에 세금을 부과하자는 방법을 이야기한다.

글쎄,

국가가 이런 정보를 수집해서 사용한다면 제약을 준다는 것이 가능할까도 의문이 든다. 이미 되돌리기엔 너무 가 버렸는지도...

정보는 힘이다. 그 힘이 권력으로 작용한다. 나의 정보가 타인의 것이 아닌 나의 것이 될 수 있도록 쉽지 않겠지만 물이 그냥 흐르도록 나를 맡겨서는 안된다. '소셜미디어 사용서' 하나쯤은 소유해야 할 것이다.

There are only two industries that call their customers ‘users’: illegal drugs and software

computer scientist Edward Tufte

'영화 산책' 카테고리의 다른 글

| 호평 받은 영화 <레이트 나이트> (0) | 2020.12.06 |

|---|---|

| 넷플릭스: 홀리데이트 (0) | 2020.11.21 |

| 체스 배우고 싶어지는 넷플릭스 "퀸즈 갬빗" (2) | 2020.11.17 |

| 크리스마스 시즌 열어주는 판타지 뮤지컬: 징글 쟁글 저니의 크리스마스 (0) | 2020.11.14 |

| 스타란 무엇인가를 생각하게 하는 영화 <주디> (2) | 2020.11.07 |